学習者言語の分析(応用)2(第1回)¶

0 概要¶

本科目で対象とするのは、統語的(文法的)複雑性です。

洗練された文章には、かなりの程度複雑さが伴うと考えれてきまたし、また、実際にそう考えるのが妥当な証拠もいくつかあります。

しかしながら、この「複雑さ」を測ることはかなり困難であることが分かっています。

本科目は文の「複雑さ」について考えることが目的です。

広く受け入れられている文の「複雑さ」は現在のところありません。

以下の文、1、2はどちらが統語的に複雑でしょう。

- A student hurriedly entered the classroom, clearly flustered and out of breath, indicating that he was running late for the class.

- A student came into the room with a big bag on his back. He looked realy tired. Everyone looked at him. He sat down at his desk.

- 以下の3、4の文ではどうでしょうか(3、4の文の語数は同じです)。

- A man in a warm coat took a taxi in front of the building.

- A man took a taxi because it was extremely cold on that sunny day.

- 統語的複雑性を考えるとき、文を構成する語の数が増えると文の複雑さが増すと考えられるので、語数が文の複雑性の指標として使われてきました。

- しかしながら、以下の5つの文は語数は同じですが、その構造(語と語の関係)は異なります(複雑さが異なるかどうかは分かりません)。

- You should try it too.

- They won the game easily.

- She sings like an angel.

- A cat chases a mouse.

- 一方で、外国語学習という観点から複雑性について考えると、複雑なこと(もの)は学習が困難であると考えられます。

- そのため、複雑な文構造は、学習における困難度が高いため、一般に学習に時間がかかると考えることができます。

- この前提に基づいて、ここでは一部「複雑さ=困難さ」と考えることもあります。

- 一般に「この文の複雑さはどの程度ですか?」という質問に答えるのは難しいですが、「この文はどの程度難しい文ですか」という質問に答えることは可能な場合があります。ですが、以下のような問題が存在します。

- 文(あるいは文章)を理解することが困難であることは単語に依存する場合があります。

- 以下の2つの文は明らかに9の方が理解が困難と言えますが、この困難さは構造(や語数)ではなく単語に依存しています。

- Meteorologists can use computer algorithms.

- Students can use computer rooms.

- 本科目ではこれらについて考えるため、以下の内容を学習します。

- 句構造規則と依存文法

- spaCyの使い方

- グラフ理論入門

- ネットワークに関する特徴量

- 依存木とグラフ

- 言語の複雑性

1 句構造文法と依存文法¶

- 文を構成する語が同じであってもその意味が異なる場合があります。

- このような場合、文の構造(統語)が異なることによって、意味に違いが生じている場合があります。

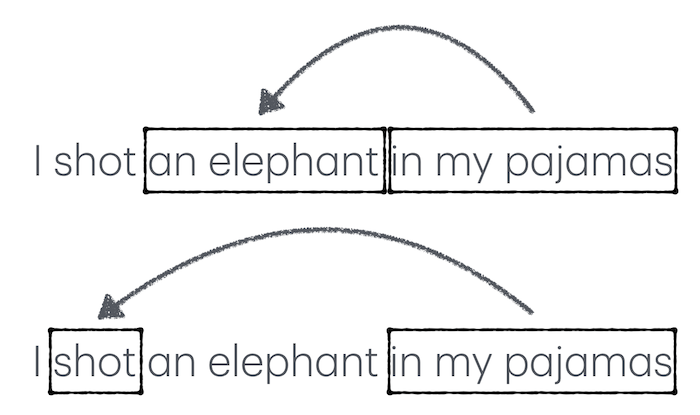

- "I shot an elephant in my pyjamas."は(1)"I shot an elephant while wearing my pyjamas"あるいは (2)"I shot an elephant that was in my pyjamas.のどちらの意味にもなります。

- 文の構造を分析することでこの意味の違いが統語によるものであることが分かります。

1.1 句構造文法¶

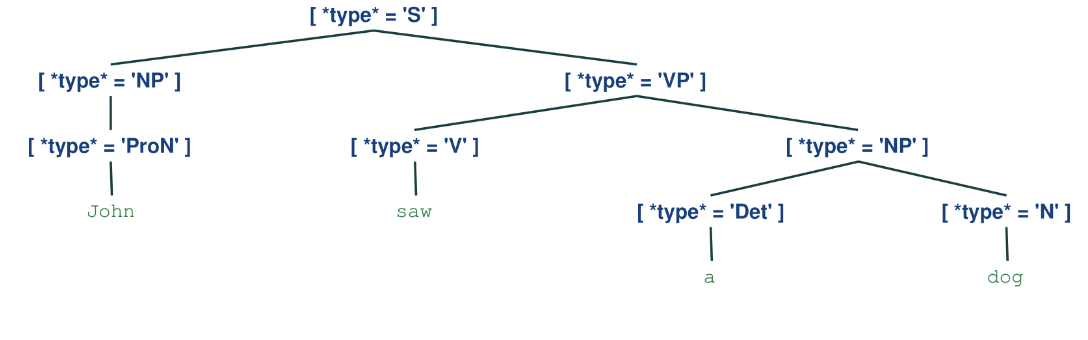

- 以下のような規則を用いて文を解析する方法を句構造文法と言います。

S -> NP VP

NP -> Det N | PropN

VP -> V NP

- この規則により、"John saw a dog"を解析すると以下のようになります。

- 句構造文法は構成文法とも呼ばれ、文の構成素同士の関係に注目して分析したものです。

- 上の規則は以下のような意味になります。

- 文(S)は名詞句(NP)と動詞句(VP)で構成される。

- 名詞句(NP)は固有名詞(ProN)で構成される。

- 動詞句(VP)は動詞(V)と名詞句(NP)で構成される。

- 名詞句(NP)は冠詞(Det)と名詞(N)で構成される。

- これらは構成素の関係であり、文が表す意味の関係ではない。「主語」、「述語」といった文の中での役割(意味)を表すものではありません。

- 句構造文法は、単語の品詞が登録されている「辞書」を前提とします。

- この「辞書」と上記の句構造規則を用いて文を解析します。

1.2 依存文法¶

- DGによる文の捉え方の基本コンセプトは以下です。

- 文において1つの単語は他の単語に依存している。

- 他の単語に依存してない単語を文のrootと呼ぶ。

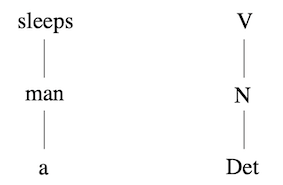

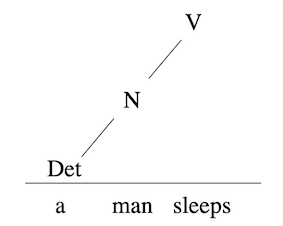

A man sleeps.

上の文で、

- aはmanに依存している(manはaを統率している)

- manはsleepに依存している(sleepはmanを統率している)

- sleepは何にも依存していない(sleepはこの文のroot)

あるいは、

- aはmanを修飾している

- manはsleepの主語である

- sleepは文の(主)動詞である

ということができます。

依存関係は以下のように図示することができる。

依存関係は文法的機能の関係を示しています。

依存関係は統語的であり意味的です。

他動詞"kick"は、2つの補部(complementあるいはdependent(従属部))を要求します(つまり、主語と目的語)。

KICK(主語、目的語)

これは、語が他の語を要求(規定)しているということを示しています。

依存文法では、単語に情報が入っていてその情報が文を規定すると考えます。

言い換えると、単語には意味、品詞情報に加えて、どのような単語と連結するかという情報が入っていると考えます。